こんにちは!デザイン部責任者の平野です。

これまで下記の記事にてコンセプトの重要性に多く触れてきましたが、

【第3弾】どうデザインを依頼して、何をチェックして修正指示を出せばいい?

【発想法】アイデアが浮かばないのはコンセプトにコミットできていないから。

今回は広告制作における情報の取り扱い・訴求方法についてまとめてみました。

バナーを依頼する際に情報の組み立てを、なんとなくの感覚でしていたという事はありませんか?

実は広告の情報訴求の方法にはパターンがあって、そのパターンを理解していると訴求方法が変わったり、一般商品において自身が消費者になる際にも広告に騙されずに本質を見れるようになるかもしれません。

今回はそんなお話です。

目次

情報訴求

①価格訴求

価格訴求は、価格が安いことを強調して商品やサービスを訴求する方法です。

「この値段なら試してみたい」と決断しやすくなります。

依頼いただくバナーでもしかしたら一番多いかもしれないのが「価格訴求」のバナーです。

比較対象は競合店舗・商品であったりサービスの通常価格であったり様々ですが、その他の情報訴求と合わせて行うことも多いです。

②威光・権威訴求

ブランド・ネームバリューなどを利用して商品・サービスを訴求する方法です。

商品やサービスが信頼できるものであることをアピールすることが重要で、実は色んな所で見かけます。

「グッドデザイン賞受賞」や「アカデミー賞●●部門受賞の映画」のような受賞を謳っていたり、「創業●年の老舗」みたいな伝統的な観点から謳う事もあります。他にも「ミシュラン獲得店が監修したインスタントラーメン」とか「歯科医が推奨する歯ブラシ」「小児科医が監修した知育玩具」とかもそうですね。

よくよく考えてみると、どれもが付随したものの訴求であって、商品自体のアピールではないんですよね。

でも効果が高いのが面白いところですね。

③トレンド・時事訴求

トレンド(流行)・時事的な情報と商品・サービスの魅力を掛け合わせて訴求する方法です。

バズっているような事象や、クリスマスやバレンタインデーなどの季節的なイベントに合わせて訴求することが多く、

例えば、ケンタッキーやピザハットなんかはクリスマス時期に広告が多かったりしますし、カップヌードルは最近のCMで積極的にSNSでバズっている要素を取り入れていたりします。

④限定訴求

「数量」「期間」「地域」など限定的な要素として商品・サービスを訴求する方法です。

ポイントは”希少価値”を強調する事です。「早く行動しないと」と思わせることでユーザーの心を動かします。

人は「限定」と聞くと、その商品・サービスに対する魅力度が上昇し需要が増すとされていて、実際に普段あまり食べないようなお菓子も旅行先で「地域限定の味」とかあると、つい値段に関係なくお土産に買っちゃったりしますよね。

あとは通販でよく聞く「今から30分電話オペレーターを増やして…」も同じですね。

⑤ベネフィット訴求

こちらは商品・サービスを利用することによって得られる「恩恵」を謳う方法です。

“メリット”と近しく感じますが、微妙に違っていて、例えばハイクラス転職サイトがあったとして、そのサービスを利用して「転職に成功すること」がサービスのもたらす”メリット”です。それに対し転職が成功することによって「年収が上がる」のような事がサービスの”ベネフィット”です。転職後の年収アップの割合を謳っている広告なんかはベネフィット訴求をしているという事になります。

他にも例えば「除菌率99%の部屋干し用の衣類洗剤」があったとして、「菌が消える」がメリットで、「臭いが出ない」がベネフィットです。

⑥逃避訴求

こちらはユーザーが抱える問題や不安を解消するための手段として商品・サービスを訴求する方法です。

例えば美容広告などで、脱毛・肌荒れ・薄毛などBeforeとAfterの画像を提示しているのを見たことはありませんか?

コンプレックスや過去の失敗などを刺激することが多く、画像によって説得力のある逃避訴求にしているパターンが多いですね。

⑦ネガティブ訴求

ネガティブ訴求は、商品・サービスを購入しない場合に問題(損な事)が起こるのかを強調する方法です。

起こり得る問題を明確にすることで、利用意欲を高めることができます。

例えば、がん検診の広告を作るとして、「早期発見によって治療の幅が広がります」とポジティブな訴求をするより、「発見が遅れると治療が難しくなる」とネガティブな訴求をする方が効果的なのです。

⑧品質・機能性求

文字通り商品・サービスが持つ品質・機能性を強調する方法です。

家電や自動車の広告に多く見られますが、例えばスマホの広告では、カメラの性能や画面の美しさなど機能性に重点を置いた広告が多いですね。オーガニック系の製品や食品も同様で、「国産」「無添加」などの謳い出しもこちらに属します。

比較的価格や意識の高い商品・サービスに多い傾向があります。

訴求のための3つの注意ポイント

①ターゲットを理解する

広告を見るユーザー(ターゲット)をより捉えておく事が重要です。また、ユーザーがどのような問題を抱えているのか、商品・サービスがどんな需要を満たすのかを知り、「どのようにすればユーザーの反応を促せそうか」をユーザー目線で構築していきます。

媒体や掲載箇所などによって差もありますが、ターゲット像が詳細であればあるほど訴求方法に差が出てきます。

弊社媒体だとペルソナといわれる細かすぎるターゲッティングを行うほどの必要はないと思いますが、「風俗を初めて利用する大学生の男性」をターゲットにする広告と、「40代のSMプレイを求めている男性」では訴求すべき情報が変わりますね。

例えば昔ホットペッパービューティーのCMでは「そこはネット予約じゃないかしら?」というキャッチコピーで営業時間外でも24時間予約ができるとか、空き状況が見えるから行きたいと思った当日行けると、上記で言う「⑧品質・機能性求」をしていました。

そこから数年後、起用されるタレントが若い女性に変わり、「ビューティー学割」という名目で「①価格訴求」に変更されていきました。起用されるタレントや訴求内容の変化は、より学生向けにターゲットが変わっている事が分かりますね。

②商材・サービスを理解する

広告制作には商材・サービスを「深く」理解することが重要です。

機能・品質・競合との差(女性キャストにおいては女性ごとの差)を明確に差別化する必要があります。

これは「強み」だけでなく「弱み」も同様に理解します。

この弱みを強みに無意識的に反転させているいい例が「新人」や「業界未経験」ですね。

歴が浅いのでサービスの質が低い可能性があるが逆にそれがいいという例です。

同様にチョコレート菓子のブラックサンダーの広告で「一目で義理と分かるチョコ」というキャッチコピーがあったのですが、こは印象的で秀逸でしたね。普通に考えるとバレンタインにブラックサンダーは買いませんよね?

チョコレートが一番売れるであろうバレンタインにこそ「弱み」になっていた部分を「義理チョコ」を買うならブラックサンダーにしようと思わせることでバレンタイン商戦に参戦するいい広告でした。

③ルール・常識・コンプライアンスを遵守する

訴求内容が強ければ何でもいいかというとこれも違います。

インパクトを求めるあまり誇大広告や虚偽広告になってしまっては元も子もありません。

弊社で根拠のないNo.1表記の制作を行わないのはこのためです。

また文章構成がそもそも国語的におかしかったり、誹謗中傷などの攻撃的な内容もよくありません。

広告としてのマナーや常識を守らないことはユーザーが離れる原因にもなります。

「①価格訴求」の落とし穴

上記の方法のうち「①価格訴求」は最も簡易的かつ有用であると言えます。

同じ商品・サービスなら誰だって安くすむならそれに越したことがないからですね。

とはいえ既に他の訴求方法で十分に価値が伝えられている場合は価格訴求が必要ないこともあります。

簡易的な故に使い方に気を付けないと実は落とし穴もあります。

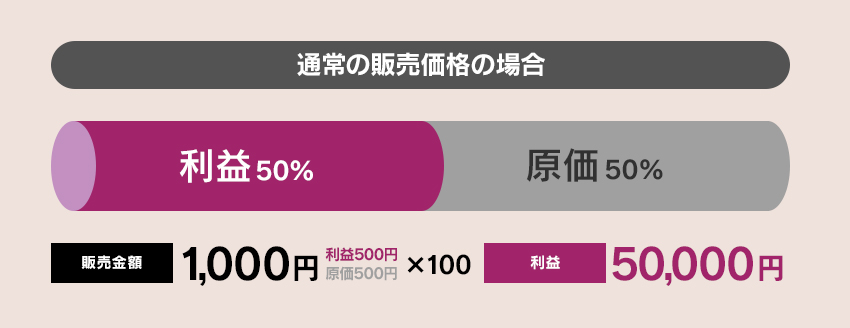

仮に上図のように原価が500円の商品を1,000円で販売しているとします。

原価が500円なので当然利益は500円になります。販売をスムーズに行うために25%の割引をしたとします・

すると当然下図のような構成になります。

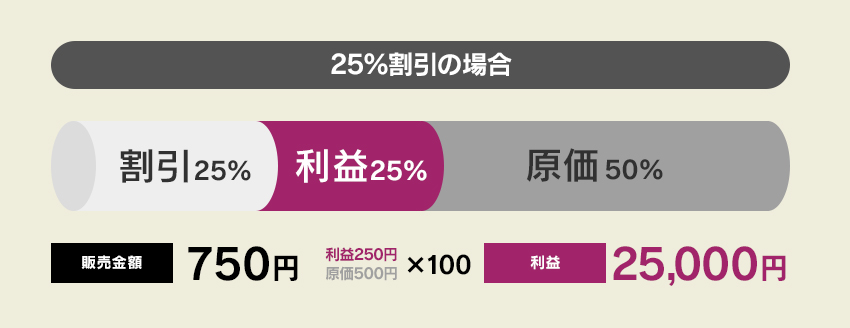

25%割引のため販売金額は750円となり、原価は変わらないため利益が250円と減少します。

販売個数や売上金額を目標として設定していた場合、容易なため「割引すること」を考えがちです。

ただ利益を見ると通常価格と同様の利益を得るためには、

25%割引しただけで200%(2倍)の販売が必要になることが分かります。

上図で分かりやすく利益と書いていますが正確には”粗利”となるので、ここから人件費や光熱費など諸々の費用が引かれてしまいます。もちろん原価率やそもそもの利益率が高い商売の場合など憂慮する必要がないこともあるかもしれませんが、集客のために25%割引をしたら2倍集客しないといけなくなった。みたいなことがあり得るという事ですね。

考えてみれば当たり前の事ですが、数字で理解すると結構大変なことだと分かりますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

普段広告の組み立て方を分解して考える機会は少ないと思います。

それぞれの方法を理解できていると組み合わせ方やデザインへの落とし込みを効率的に行えるかもしれません。

これから広告の見方が少し変わるかもしれませんね。

とはいえ日々の業務の中でそこまで考えて行うのは大変…という方も多いと思いますので、

まずは信頼できるデザイナーを探して見てください。

それでは!