こんにちは!デザイン部責任者の平野です。

過去に下記の記事にて色の基本知識について解説したことがありますが、

【雑学】話したくなる色の知識

バナーなどデザインに使う色を決める際、何を基準に決めていますか?

デザイナーあるあるですが、デザインのチェックを出してフィードバックしてもらう際やたら理屈っぽくて、鬱陶しい左脳タイプの先輩や上司がいたり(何を隠そう、まさしく私である)、何でも擬音で表現・指摘する右脳タイプのデザイナーもいます。

今回はタイトルにある通り配色の目的に合わせて”脳”を使い分けて考えるというお話になります。

目次

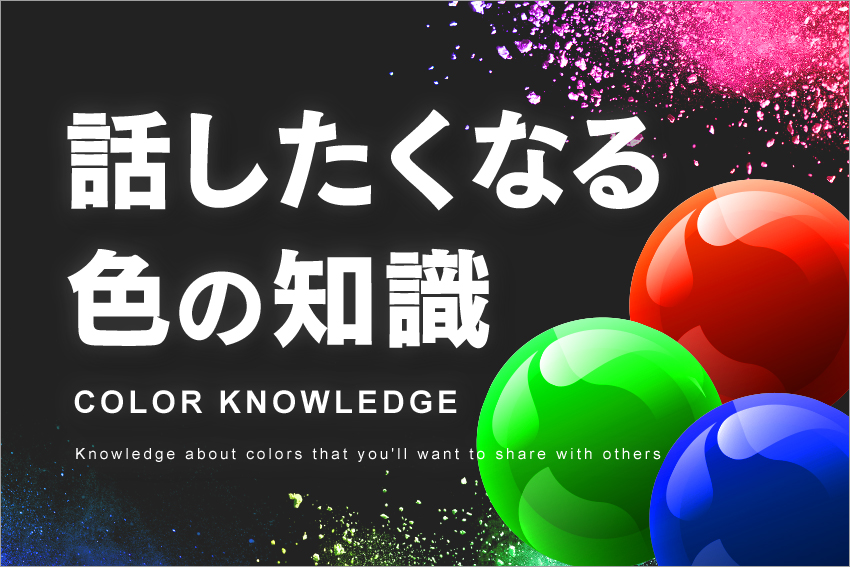

左脳と右脳の違い

一般的に左脳は言語、論理的思考、計算などを得意とし、右脳は空間認識、イメージ、直感、芸術などを得意とすると言われています。色を選択する際には「なんのため」に色をつけたいのかを考えると楽に考えられます。

細かくはもっとあるかもしれませんが、大まかに上図のような目的が何かを考えると分かりやすいです。

では具体的にどのような事なのかを次項以降で解説していきます。

左脳で考える”機能性”

差別化

当たり前すぎますが、まずは色がある。というだけで十分差別化ができます。

配色において「何色を使うか」ばかり考えられがちですが、そもそも色がいるか否かも重要なポイントです。

例えばバナーの掲載ページにて、すでに色がたくさんある場合は逆に色を使わないのも目立ちます。

「周囲との差別化」を考えるのに色の有無はうってつけです。

もちろん上図のように、色はないよりある方が目立ちます。

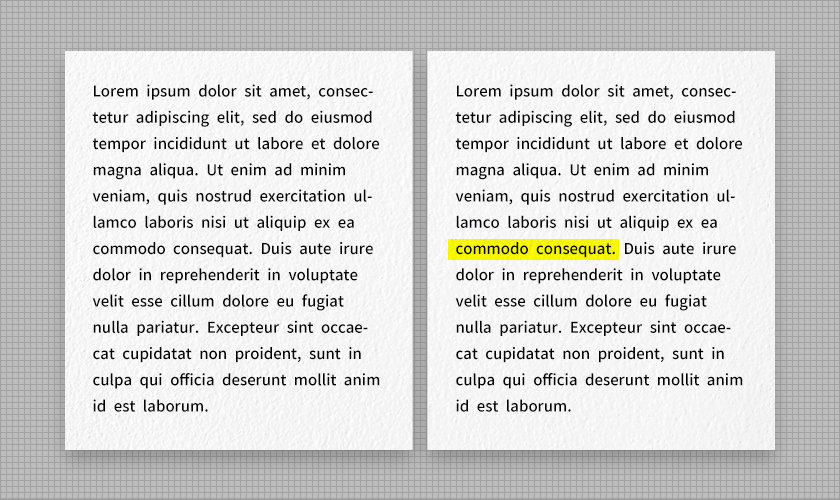

視認性の向上

文字に色を付ける際、文字の色にばかり注目してしまいがちですが、実は重要なのは背景の色です。

上図のように黒に近い色合いの場合はシンプルですが、有彩色×有彩色の組み合わせになる場合は注意が必要です。

また、目立たせるばかりでなく、逆に主張を弱くする際にも使用できるテクニックです。

繊細な配色、女性っぽい印象を用いる場合は色のみでなく”明度”に着目すると表現しやすいです。

注目度の向上

傾向的に暖色や彩度の高い色は目立ちやすいです。注目度のコントロールがしやすいです。

上図の場合、同じ12日でもなぜか右側の方が重要度の高い予定のように思えます。

このように注目度や彩度の高い「赤・黄色」などは注目の必要な道路標識などでも使用されています。

記号認識

記号認識とはトイレが一番分かりやすいと思っていて、左より右の方が間違える人は少なそうですよね。

もっと言うと上図のようなアイコンがなくても扉の色が青か赤かだけでも何となくわかると思います。

このように同じ色をルール化して使用することで記号として認識してもらう事が可能です。

女性キャストのプロフィール写真にアイコンを貼る店舗様が多くおられますが、何か適用するコースが違うなどあれば色を記号として使用することも効果的かもしれません。

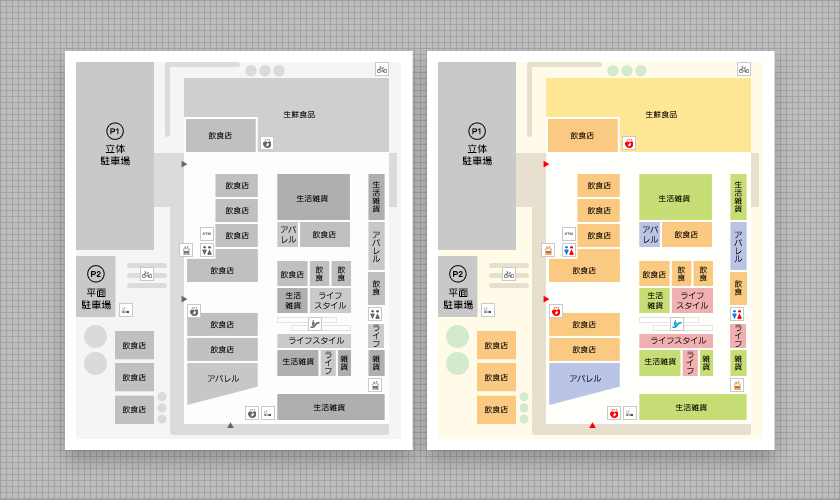

グループ分け

地図やショッピングセンターなどのフロアガイドなんかは色をグループ分けとして使用する典型例です。

色によってショップのジャンルを分け、ひとたびルールを把握すれば識別が一気に楽になります。

色でグループ分けすることで情報の伝達速度が向上するよい模範例です。

世の中は左脳配色に溢れている

スマホの充電が減ると電池マーク赤になったり、パトカーが白と黒であったり、スポーツ選手のユニフォームの違いであったりと色々な機能的な目的をもって色が使われていることが世の中には溢れています。

電車の路線図や車両の色などが全て同じだったら目的の路線を間違えてしまう人が多数出てしまいますね。

こういったように明確な機能的な目的に合わせてする配色が左脳配色です。

右脳で感じる”情緒性”

視覚に反応させる

寒色は後退色とも呼ばれ、暖色は進出色とも呼ばれます。

子どもも身に着けるものに暖色が多いのは、近く見えて早く気付けるようになっているそうです。

部屋のインテリアなんかは後退色でまとめると部屋が広く感じたりもするそうです。

また明度の高い色を膨脹色、明度の低い色を収縮色とも言い、囲碁の碁石なんかは白の方が小さく作られているという話は有名ですね。

こういった視覚的な感覚に作用させる目的の配色は右脳で感じるものですね。

味覚に反応させる

同じ形のカップが並んでいても、色によって想像する味が違うと思います。

一般的に食材などの色と味を合わせて認識する傾向があるようで、

色の組み合わせによっては味覚まで誘導することができるんですね。

当たり前ではあるものの、菓子・食料品のパッケージデザインに目を配ると当然このような配色になっています。

嗅覚に反応させる

味覚と同様に嗅覚も同じように感じます。

香水や消臭剤・柔軟剤などなど香りを感じるパッケージデザインの配色も当然このような配慮がされています。

聴覚に反応させる

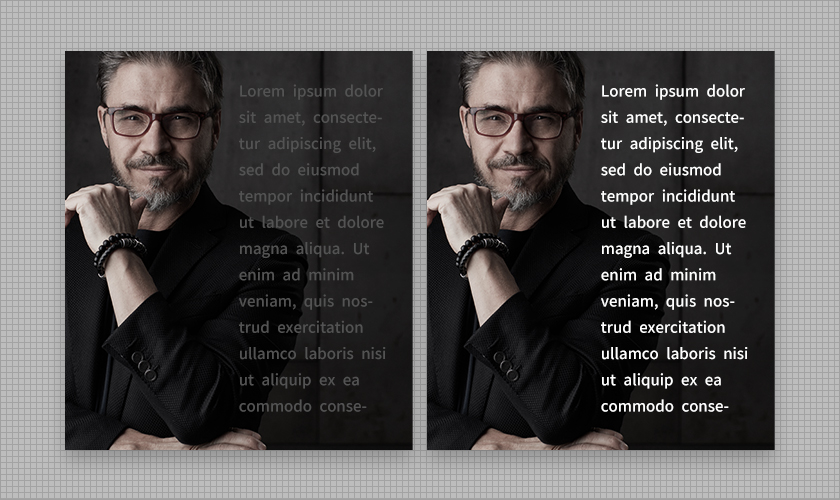

高彩度の色は”派手””興奮”といった印象があり、低彩度の色は”地味””落ち着いた”印象になります。

なんとなくですが左の方がポップな明るい音楽を聴いていそうで、右は落ち着いた音楽を聴いていそうですよね。

同じ商材が並んだとしても色が変わるだけで受け手の感じる印象は大きく変わります。

触覚に反応させる

暖色・寒色というように火を連想する赤や水を連想する青は、そのまま熱を連想します。

また明度の高い色は軽く感じ、低い色は重く感じます。

この重い・軽いは下記の記事にて解説したこともありますが、こういったように配色によってレイアウトまで影響を及ぼす場合もあります。

【重心】デザインにおける「レイアウト」の考え方

右脳配色は印象に作用する

赤=情熱・強さ・活動的・興奮・怒り・刺激

ピンク=可愛らしい・安らぎ・甘さ・ロマンティック・温厚

黄色=光・軽快・エネルギー・希望・明るさ

緑=自然・新鮮・健康・安全・平和・リフレッシュ

青=クリア・爽やか・清涼・水・空・落ち着き・静寂

紫=優雅・上品・神秘・知性・幻想・気品

茶=安定・素朴・堅実・質素

黒=重厚感・厳粛・高級・都会

グレー=中立・洗練・シャープ・大人

城=クリーン・清楚・清潔・純粋・無垢・シンプル

などなど色だけで感じる、感情、印象を左右することが可能です。

これらに狙いを定めて行うのが右脳配色です。

まとめ

今回は”配色”というものをざっくり決めるのではなく、デザイン物の目的に沿って考えるというお話でした。

何のために色を使うのか、時には細かく考えてみる事で適した色を選択することが可能になるかもしれません。

知識や経験によって左右される部分も多分にあるため、ぜひよいデザイナーを指名してデザイン制作を依頼してみてください。

それでは!